衆院選の若者投票率が伸び悩む、家庭での“政治教育”がカギに?

衆院選が公示され、18歳選挙権が導入されてから6度目の国政選挙となります。しかし、若者の投票率は依然として低迷し続けています。総務省の調査によると、ここ数回の国政選挙で60代の投票率が60~70%台に達しているのに対し、10~20代は30~40%台にとどまっており、若者の政治参加の課題が浮き彫りになっています。

低調に終わる主権者教育

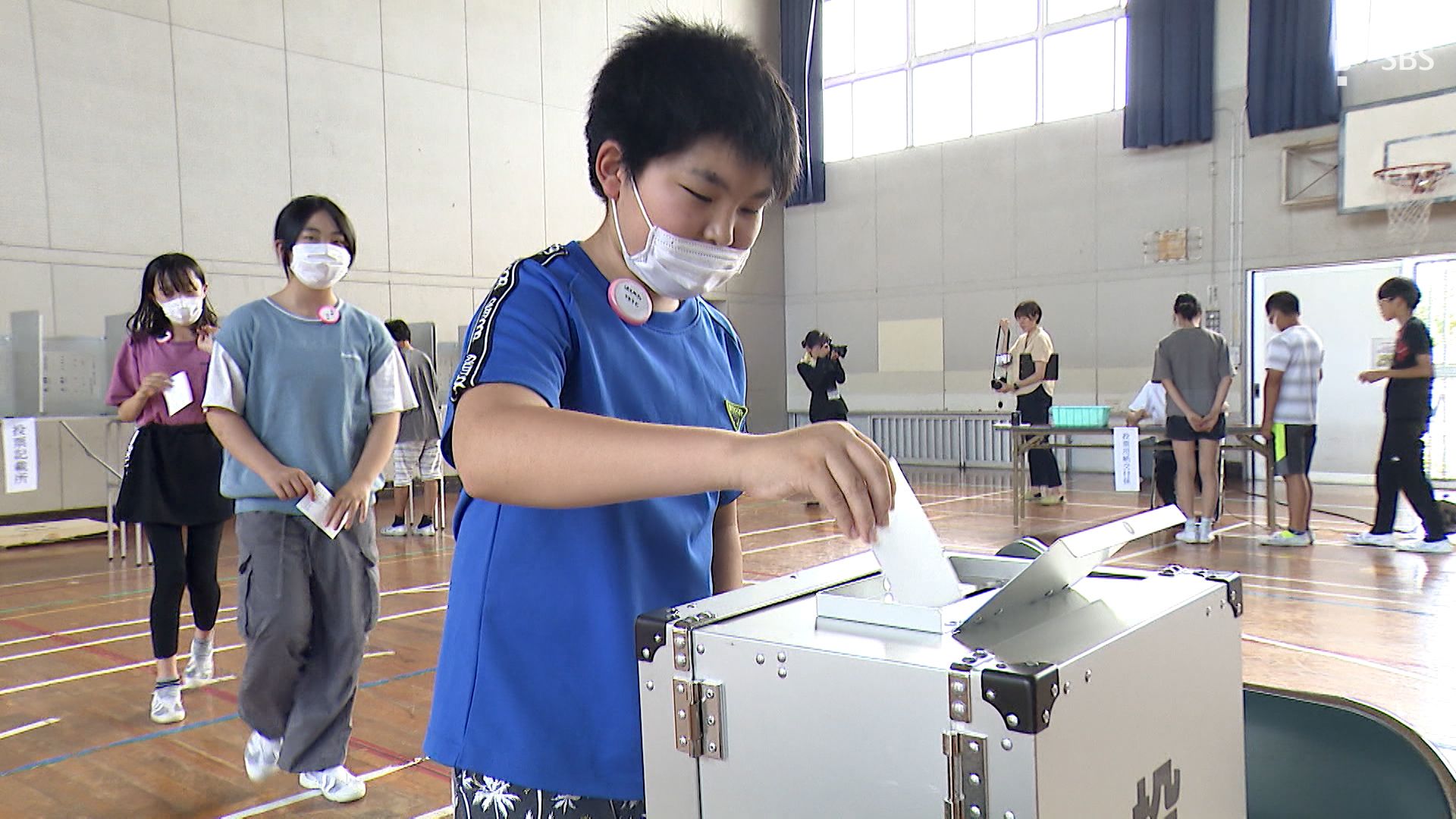

若者の政治意識を高めるため、国や自治体は模擬投票や政党の主張比較などを通じて主権者教育を推進してきました。神奈川県では10年以上前から、全ての県立高校でこうした取り組みが行われており、模擬投票の実施により選挙への関心を高めようと試みています。しかし、実際の投票率に大きな変化は見られておらず、教育現場の負担や働き方改革の影響で、これらの活動も次第に縮小傾向にあります。

30代の男性教諭は、地元の選挙管理委員会の協力のもとで模擬投票を行ってきましたが、「教育現場でも主権者教育への意欲が低下してきている」と現状を語ります。

家庭での政治教育がカギに

専門家は、若者の政治参加を促進するには学校だけでなく家庭でのサポートが不可欠であると指摘しています。家庭での政治的な話題がタブー視される日本社会において、親が子どもと日常的に政治について話し合う機会を設けることで、自然と政治に対する関心が高まるといった効果が期待されます。

これは日本だけの問題ではなく、アメリカなど他の先進国でも同様の傾向が見られます。たとえば、アメリカの大統領選挙でも若年層の投票率は低く、主な要因として「政治に対する無関心」「政策が身近に感じられない」といった理由が挙げられています。こうした背景から、各国で若者に対する政治教育や意識改革の重要性が叫ばれています。

若者の声を反映させるために

現代の社会では、SNSやオンラインプラットフォームを通じて、若者が自らの意見を発信しやすくなっています。それでも、実際の投票行動に結びつくのは難しい現状が続いています。政治が決して遠いものではなく、自分たちの生活に直結するものであることを、若者に理解してもらうための新たな教育のアプローチが求められます。

家庭や学校が連携し、社会全体で若者の政治参加を促す環境を整えることが、これからの日本の選挙にとって重要な鍵となるでしょう。

コメントを送信