高校生タブレット端末の自己負担が急増中、保護者の負担増加に悲鳴

コロナ禍明けで保護者負担に移行

学校教育に欠かせないタブレット端末が、公立高校での保護者負担へと切り替わり、保護者から大きな不満が上がっています。香川県では来年度の新入生から、約5万5000円の端末代とソフトウェア利用料を合わせて、7万5000円以上の負担が求められることになっています。これにより、複数の子供がいる家庭では負担が一気に増加し、「高校に通わせるのが難しくなる」と悲鳴を上げる保護者も少なくありません。

高まる経済的圧力

香川県の福本由紀子さんは、3人の子供を抱える母親で、全員が県立高校に進学するとタブレット端末代だけで22万円を超える負担になるといいます。これを受け、福本さんは署名活動を開始し、地元の商店街やオンラインで署名を集め、保護者負担を軽減するよう訴えています。保護者の負担は増え続けており、この状況が放置されることで、多くの家庭が経済的に苦しむことが予想されています。

他の自治体でも同様の動き

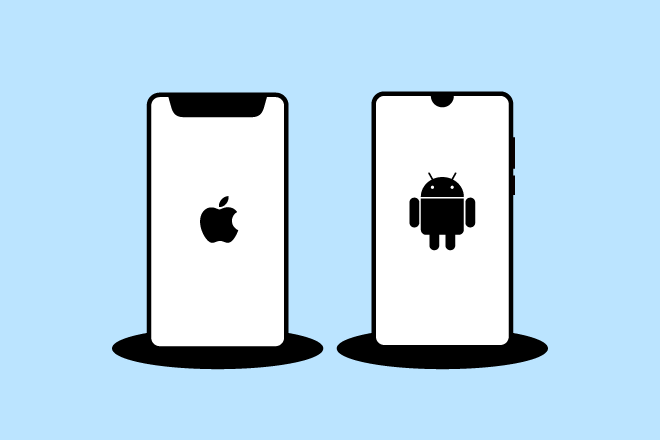

香川県に限らず、群馬県や宮城県など他の自治体でも、タブレット端末の保護者負担が進んでいます。群馬県では「BYOD」方式を採用し、保護者が自分で選んだ端末を使用できる仕組みを導入。一方、香川県のように指定された端末を購入しなければならない場合もあり、家庭ごとの対応にばらつきがあります。

教育の質と負担のバランスを再考

タブレット端末が学校教育に不可欠なものである以上、その費用は保護者ではなく、国や自治体が負担すべきだという声が上がっています。教育専門家の福嶋尚子准教授は、「授業で使う必須の道具であれば、学校側が提供すべきであり、保護者の負担増は不公平だ」と指摘しています。また、タブレット端末を購入できない家庭が出ることで、教育格差が広がるリスクも懸念されています。

保護者への支援が必要

文科省は、GIGAスクール構想を推進し、全ての生徒に対してデジタル教育を提供する方針を掲げていますが、その実現に向けて、保護者への負担軽減策やさらなる支援が求められています。国が教育の質の向上を目指す一方で、保護者の経済的負担が大きくなる現状は、早急に見直されるべき課題となっています。

コメントを送信